Горнолыжный клуб

Александра Подобедова

Горные лыжи

Константин Муранов

"Работа над ошибками"

- Введение

- Часть первая. Ошибки входа в поворот

- Часть вторая. Ошибки ведения поворота

- Материал готовится

- Часть третья. Ошибки подготовки к повороту - Материал готовится

Введение

Дорогие горнолыжники, я думаю, что каждый из нас хоть раз испытал смешанное чувство зависти и ненависти, когда раз, за разом застегивая крепления, наблюдал, как мимо непринужденно проносятся другие представители горнолыжного племени. Ну, как они это делают? Но горы молчат, а ассы часто немногословны. "Делай как я!" - кричат они и уносятся вниз по склону, а вы остаетесь, и в очередной раз начинаете выкапывать лыжу.

Цель этой статьи - помочь читателю, изучив чужие ошибки, взглянуть на себя со стороны, а там уж рукой подать до исправления собственных. Без сомнения, совет опытного инструктора был бы во много раз более эффективен, но он (инструктор) не всегда доступен. Вашему вниманию будут представлены кинограммы и схемы некоторых, особенно распространенных, ошибок горнолыжной техники. Я постараюсь понятно описать действия горнолыжников, представленных на кинограммах. Что же касается способов исправления ошибок, то универсального рецепта, конечно, нет, и выбор тренировочных приемов зависит от горнолыжника. Но какие-то рекомендации я все же постараюсь дать.

Как правило, ошибок у среднего лыжника, не говоря о начинающем, масса. Именно поэтому разработана специальная методика, согласно которой, выделяется так называемая основная ошибка. То есть ошибка, которая в данный момент оказывает самое негативное воздействие на технику лыжника. Для исправления наиболее распространенных ошибок придумано множество приемов и специальных упражнений. Понятно, что после исправления основной ошибки можно будет выделить следующую по значимости, исправить ее и так далее до полного искоренения.

|

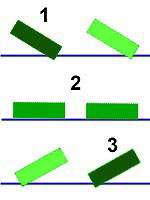

| Рисунок 1. Основные фазы поворота на горных лыжах. 1- подготовка к повороту, 2 - вход в поворот; 3 - ведение дуги поворота |

В повороте (Рис. 1) принято выделять несколько фаз: подготовка к повороту, вход в поворот и ведение дуги поворота. Мой собственный опыт инструктора и преподавателя в школе инструкторов говорит, что если за 100 % принять общее количество ошибок, то ошибки в момент входа в поворот составят примерно 70%, ошибки ведения дуги поворота 20% и ошибки в подготовке к повороту - 10%. Именно в такой последовательности я и буду рассматривать ошибки.

Несколько слов о терминах.

Линия ската - воображаемая линия, по которой бы скатывался с горы мячик.

Косой спуск - движение горнолыжника под углом к линии ската.

Лыжа горная - расположена выше по склону,

Лыжа долинная - расположена ниже по склону.

Лыжа внешняя в повороте движется снаружи, а лыжа внутренняя - внутри дуги поворота.

Центр поворота - обозначен на лыже надписью - skiboot center.

Сваливание - наклон распрямленного корпуса внутрь поворота.

Сначала рассмотрим, собственно поворот. Как уже отмечалось, в повороте выделяют три основные фазы: фаза подготовки, фаза входа в поворот и фаза ведения дуги поворота.

Во время первых двух фаз горнолыжник должен направить свое тело и лыжи так, чтобы лыжи пошли по дуге поворота. Во время третьей ведет дугу поворота. Безошибочное выполнение поворотов выглядит со стороны как череда связанных полуокружностей. Однако, важнейшие события, которые разворачиваются на уровне кантов лыж и доступны лишь внимательному анализу. Что же происходит там, на поверхности снега?

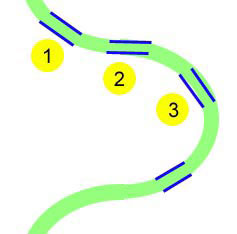

| Рисунок 2. Движение горнолыжника по дуге. Кликните мышью по картинке для увеличения. |

|

|

При движении горнолыжника по дуге, колени его наклонены внутрь поворота, канты лыж врезаются в снег (Рис.2, 3-1). Вес тела горнолыжника распределен неравномерно: на классических лыжах до 100% веса тела горнолыжника приходится на внешнюю в повороте лыжу, в лыжах-карвах распределение веса более равномерно: 60 - 70 % на внешней и 40 - 30 % на внутренней в повороте лыже. Положение лыжника и лыж как бы зеркально симметрично в следующем повороте (Рис. 3-3). Между этими двумя крайними положениями обязательно присутствует момент, когда лыжи раскантованы и плоско находятся на снегу, а вес тела равномерно распределен между лыжами (Рис. 3-2). Для этого лыжник должен совершить некоторое движение, в результате которого давление на лыжи сначала выровняется, а затем уменьшится до нуля. Что же это за движение?

Предлагаю провести следующий эксперимент: встав на напольные весы, резко присесть и встать. Вы увидите, что стрелка весов на короткое время отклонится к нулю, а затем покажет вес, превосходящий ваш собственный. Это движение и лежит в основе различных способов входа в поворот. В момент сгибания коленей (приседания) давление на лыжи падает, а при разгибании - усиливается, что позволяет осуществить перекантовку и перенести вес тела на внешнюю в повороте лыжу. Более подробно этот вопрос мы рассмотрим ниже.

За стадией входа в поворот следует стадия ведения дуги поворота. Во время которой, лыжи движутся по окружности. Далее горнолыжник может перейти в косой спуск или начать подготовку нового поворота.

Все многообразие поворотов на горных лыжах можно условно разделить на две группы: повороты скользящие и резаные. Во время резаного или карвингового поворота лыжи все

|

|

Рисунок 4. Следы резанного (карвингового) и скользящегоповоротов |

время движутся на канте. След от такого поворота выглядит как две тонкие линие, выписанные на снегу. Во время скользящего поворота лыжа движется плоско-резано: То есть не только по направлению, врезающихся в снег кантов, но соскальзывая вниз по склону. Техника выполнения поворотов подробно описана в статье В. Алешина и В. Данилина "Основы техники горных лыж". Здесь же мы рассмотрим наиболее часто встречающиеся ошибки. Как известно, резаный или карвинговый поворот имеет достаточно узкую область применения - это выглаженные снегоукладчиком склоны. Скользящий поворот более универсален: от бугров и глубокого снега до разбитой трассы и снега с корочкой. Поэтому сначала мы будем рассматривать ошибки скользящего поворота, а затем резаного.

|

Рисунок 3. Схема положения лыж в повороте

Часть первая. Ошибки входа в поворот. При исполнении скользящего поворота наиболее часто встречаются две ошибки: недостаточное сгибание-разгибание и отсутствие опоры на палку. Недостаточное сгибание-разгибание. Для того чтобы лыжи вошли в поворот, необходимо ослабить давление на внешнюю лыжу, и, поэтому, вместо сгибания-разгибания лыжники производят различные другие движения. Почему это плохо? Дело в том, что применение суррогатных способов часто приводит к потере равновесия и поэтому лыжник должен его обязательно восстановить (падение!), теряя иногда драгоценные секунды. Но, самое главное, суррогатная разгрузка лыж неэффективна, и в сложных условиях крутого склона, в разбитом или глубоком снегу лыжи просто не входят в поворот. Рассмотрим чем, обычно заменяют лыжники элемент сгибания-разгибания. Помните великолепный рассказ Эрнста Хемингуэя "Кросс на снегу". В те годы использовались кожаные ботинки на шнуровке, которые приматывались ремнями к лыже. То есть были присоединены, в отличие от современного инвентаря, не жестко, и поэтому до эры пластиковых ботинок для входа в поворот использовался "боковой бросок". То есть, в сторону поворота сначала закручивали тело, которое вовлекало в поворот лыжи. Похожий на этот прием, можно увидеть на рисунке 3.

Лыжник выносит вперед правую руку (кадры No 2 и 3) - обозначено синей стрелкой. Затем закручивает наружу поворота таз (кадры No 5 и 6 - красная стрелка), пользуясь как противовесами палками и лыжами. Вовлекает в движение лыжи и, загружая внешнюю в повороте лыжу (кадры No 6 и 7 -зеленая стрелка), начинает вести дугу поворота. После завершения поворота возвращает в нормальное положение правую руку. Начало момента движения руки показано на кадре No 8 сиреневой стрелкой. Следующий ошибочный способ разгрузки лыж производится с помощью взмаха руками. Это - так называемое "порхание", поскольку движение рук лыжника похоже на порхание крыльев бабочки. Рассмотрим кинограмму на рисунке 4.

Синие контурные стрелки на кадрах No 1, 2, 3 показывают, как руки лыжника устремляются вверх, а на кадре No 4 движутся вниз. Встаньте опять на весы и энергично изобразите это движение. Вы увидите, что при движении рук вверх, давление на опору несколько возрастает, а при движении вниз - падает. Это и способствует входу лыж в поворот. Обратите внимание на кадры No 3 и 4. Лыжник въезжает на бугор. Бугор небольшой, и поэтому все заканчивается благополучно. Но если препятствие окажется побольше, то потеря равновесия и падение неизбежно, так как для того чтобы ослабить давление лыж на снег при въезде на бугор необходимо энергично сгибать колени как бы подтягивая под себя ноги. В противном случае бугор служит трамплином и выкидывает лыжника с трассы. Принципиальное различие входа в резаного и скользящего поворота в движении центра масс тела относительно поверхности склона. И если во время скользящего поворота центр массы лыжника движется вниз и вверх (это, так называемая вертикальная работа), то во время резаного поворота ослабление давления на склон достигается лыжником за счет быстрого подтягивания коленей. Однако, на следующей кинограмме (Рисунок 5) лыжник не делает ни одного, ни другого. Вход в поворот осуществляется с помощью простого переноса веса тела с внутренней в повороте лыжи на внешнюю.

Долинная лыжа на кадре No 2 в сравнении с кадром No 1 сильно прогнулась (синяя стрелка), а значит, лыжник перенес на нее вес тела (см. так же кадр No 3). На кадре No 3 контурная стрелка указывает начало загрузки горной лыжи, а на кадре No 4 ее полную загрузку - видно, что долинная лыжа несколько приподнята над поверхностью. Далее лыжник просто наклоняется внутрь дуги поворота. "Что в этом плохого?" - спросят некоторые читатели. Конечно, на достаточно простом склоне, где, собственно, и выполняется поворот, все проходит нормально. Но пассивное сваливание внутрь поворота не позволяет хорошо закантовать лыжи для ведения резаного поворота, а отсутствие вертикальной работы сделает такой поворот невозможным на крутом или бугристом склоне. Как показывает практика, на крутом склоне такой вялый вход в поворот приводит к тому, что лыжи начинают двигаться по дуге очень большого радиуса, лыжник разгоняется и теряет контроль над скоростью. Для восстановления контроля ему приходится сбрасывать пятки и сильно тормозить. Этот вопрос мы рассмотрим подробнее во второй части, посвященной ведению дуги поворота. На буграх же лыжника просто выкидывает с трассы. Упражнения для исправления ошибок. Следует обратить внимание на синхронность укола палки и сгибания-разгибания. Это можно отработать сначала без поворота, подпрыгивая сначала на месте с опорой на палку, а затем двигаясь в косом спуске. Лыжи должны касаться снега без хлопка - амортизируйте коленями. В случае, представленном на рисунке 3 лыжник двинулся по тупиковому пути. Способ исправления здесь особенно зависит от физических данных лыжника. В данном же случае, мне кажется, наиболее оптимальным изучить поворот плугом, почувствовать, как загрузка горной лыжи вводит лыжи в поворот. Отсутствие опоры на палку. Буквально вчера на склоне я услышал фразу: "И вообще, палки для поворота не нужны. Расставь их в стороны как бы для равновесия...". Так нужны ли палки для поворота или нет? Непреклонное "ДА" будет ошибкой. Например, при входе в резаный поворот укол палкой может быть вреден, он приведет к проскальзыванию лыж. Но если вы съехали с гладкой трассы чуть в сторону, то без опоры на палку не обойтись. Опора на палку помогает разгрузить лыжи, например, в условиях разбитого снега или на буграх. Укол палкой делается не рукой, а коленями! Лыжник движением кисти выносит палку вперед и начинает приседание. Руки движутся вниз вместе с телом. Очевидно, что палка воткнется в снег в момент наибольшего сгибания, далее лыжник, опираясь на палку, начинает разгибать колени. В момент максимального распрямления тела и начала очередного сгтбания давление лыж на снег уменьшается до нуля. На рисунке 6 приведена кинограмма, демонстрирующая сразу несколько ошибок в использовании палок. Наиболее вероятная причина - непонимание смысла опоры на палку. Точнее, лыжник видит, что другие колются палкой, и повторяет этот прием, но ему никто не объяснил, зачем это делается.

Рассмотрим ошибки последовательно.

Узкое расположение рук - это отголоски спортивной техники 30ти-летней давности. Древки флагов на трассе тогда еще не умели падать, и поэтому лыжник как бы продирался через чащу, отводя древки в стороны. Это хорошо видно на следующей кинограмме (Рисунок 7).

Стрелка на кадре 1 указывает на сведенные вместе руки, далее Упражнения для исправления ошибок. Прежде всего, необходимо отработать правильное положение рук. Встаньте перед большим зеркалом и представьте, что вы держите огромный, диаметром с вашу руку мяч. Запомните это положение. Закройте глаза и повертитесь на месте - руки положения не меняют. Теперь тоже только с палками в руках. Палки направлены назад, параллельны концы в 5-10 см от пола. Ослабьте кисть - палка опустится до пола, это и будет место укола. Но во время нанесения укола кисть не расслабляется, палка выносится вперед только движением кисти. Укол наносится по нормали к склону - это очень важный элемент, так как в противном случае эффективность укола будет снижена. |